Quando Ungaretti s’illuminò d’immenso

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto 1888 – Milano 1970) partecipò come volontario alla Prima guerra mondiale. Per oltre tre anni combattè in trincea come soldato semplice del 19° reggimento della brigata Brescia, sempre in prima linea sia sul fronte italiano contro gli austro-ungarici (Carso) che su quello francese contro i tedeschi (Champagne), dov’era stato inviato a rinforzo delle armate alleate, prendendo parte a numerosi assalti, assistendo alle atrocità della prima guerra moderna e subendole come ferite nel corpo e soprattutto nello spirito.

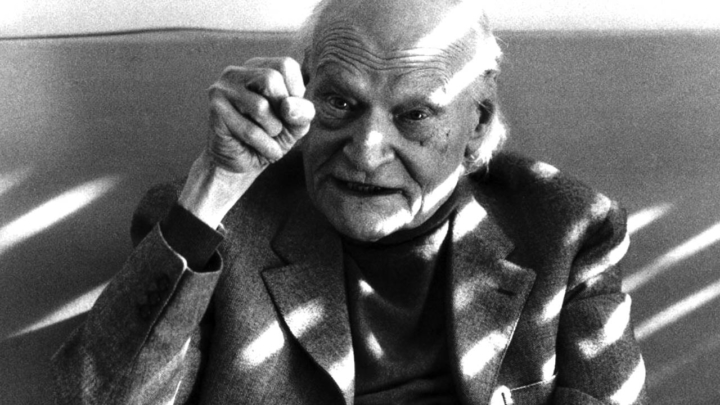

Nel dopoguerra, da ateo che era, si convertì al cristianesimo. Nel 1942, di ritorno dal Brasile dove aveva insegnato all’Università di San Paolo, ottenne la cattedra di Letteratura moderna e contemporanea presso l’Università di Roma, mantenuta anche dopo la caduta del fascismo al quale inizialmente aveva aderito. In vecchiaia viaggiò moltissimo in Italia e all’estero, sempre disposto ad offrire al pubblico, con grande generosità ed entusiasmo, la sua testimonianza di uomo e di poeta maturata proprio in mezzo agli orrori vissuti (la sua prima raccolta poetica, Il porto sepolto, aveva visto la luce a Udine nel 1916 a cura dell’amico Renato Serra, in appena 80 copie). Quelle poesie scabre ed essenziali, nude di ogni retorica, simili ora a frantumi causati dallo scoppio di una granata, ora a fiori superstiti in mezzo ad un paesaggio di morte e desolazione, poesie tra gli esiti più alti della poesia del ‘900, sono nate proprio lì, come reazione caparbia all’odio e alla violenza che spadroneggiavano.

E quale l’animo del poeta, all’epoca ancora ateo? Lo dice bene in questa confessione: «Ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo nuovo, in modo terribile. Dal momento che arrivo a essere un uomo che fa la guerra, non è l’idea d’uccidere o di essere ucciso che mi tormenta; ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto, l’assoluto che era rappresentato dalla morte. […] Nella mia poesia non c’è traccia d’odio per il nemico, né per nessuno: c’è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro condizione. C’è volontà d’espressione, necessità d’espressione, c’è esaltazione, nel Porto sepolto, quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere, che è moltiplicato dalla prossimità e dalla quotidiana frequentazione della morte. Viviamo nella contraddizione. […] Posso essere un rivoltoso, ma non amo la guerra. Sono, anzi, un uomo della pace. Non l’amavo neanche allora, ma pareva che la guerra s’imponesse per eliminare finalmente la guerra. Erano bubbole, ma gli uomini a volte s’illudono e si mettono in fila dietro alla bubbole».

Nessun dubbio sul fatto che la poesia di Ungaretti è strettamente legata ai luoghi dove si trovò faccia a faccia con l’”assoluto” della morte. Partendo da questa prospettiva, un poeta-giornalista e uno storico, Nicola Bultrini e Lucio Fabi, hanno analizzato in un originale volume edito da Iacobelli, Pianto di pietra, «lo specifico intreccio tra la poesia di Ungaretti, i singoli luoghi e la fondamentale, tragica esperienza della guerra. […] È di particolare interesse l’indicazione precisa dei luoghi dove si sono formate parecchie delle più note poesie ungarettiane e anche il corredo degli itinerari di guerra aiuta a comprendere meglio l’opera del poeta. Chi vorrà ripercorrere quei luoghi non potrà non sentire l’attualità ancora bruciante e quindi l’insegnamento vitale dell’esperienza di Ungaretti» (dalla Prefazione di Andrea Zanzotto).

Il volume, ricco anche di lettere che Ungaretti soldato scriveva agli amici Prezzolini, Papini, Soffici, Serra ed altri, si configura dunque come un viaggio alla scoperta dei principali luoghi ungarettiani sul Carso e in Friuli: altrettante «stazioni di un calvario» o «tappe di un viaggio infernale, la cui meta ultima è uscire dalla guerra selvaggia e inumana», annotano gli autori. Esso inizia sotto quel Monte San Michele che, insieme a tutto il Carso e i dintorni di Gorizia, si può considerare un unico memoriale di guerra. «Arrivare fin sulla cima del monte oggi è facile, c’è una comoda strada che sale da Sagrado e arriva in cima al monte passando per il paese di San Martino del Carso, altro luogo reso celebre da una poesia di guerra che testimonia la presenza e la riflessione del poeta tra le rovine del paese distrutto, in cui fino a pochi giorni prima si combatteva aspramente, se così si può dire casa per casa». Lungo l’itinerario, che si prolunga fino in Slovenia, s’incontrano cimiteri di guerra, cimeli, lapidi, cippi e manufatti bellici talvolta musealizzati: resti di trincee, postazioni, cannoniere, casematte, ricoveri di artiglieria…Senza contare i reperti, rappresentati anche da ossa umane, che tuttora affiorano di tanto in tanto.

Ultima tappa è Santa Maria La Longa nel cuore della pianura friulana, a metà strada tra Palmanova e Udine. Durante la guerra questo piccolo centro agricolo, non lontano dal fronte ma abbastanza distante dagli attacchi dell’esercito austro-ungarico,si trovava in una posizione ottimale per far riposare le linee in retrovia. Qui nell’inverno del 1917 venne a riprender fiato anche Ungaretti, componendovi tre poesie ora incise su tre pietre carsiche: tra esse la celebre Mattina.

Nella versione oggi nota, è composta da sole due parole: «M’illumino d’immenso». Ma dal libro di Bultrini e Fabi apprendiamo altro circa la genesi di questo capolavoro dell’ermetismo. La prima versione, intitolata Cielo e mare, era frammentata in cinque versi: «M’illumino/ d’immenso/con un breve/moto/di sguardo». Così Ungaretti la scrisse a Papini nella cartolina inviatagli il 26 gennaio del 1917. Esprimeva così il moto di gioia immensa sperimentata il 10 agosto del 1916 dalla cima del Monte San Michele finalmente conquistato dopo mesi di trincea oscura e fangosa, di attacchi sanguinosi con perdite fortissime dall’una e dall’altra parte. Pubblicata nel 1918 con lo stesso titolo nell’Antologia di Diana, era priva dei tre versi finali. E finalmente, nella stesura del 1918 in Allegria di naufragi, la più conosciuta lirica di Ungaretti appariva col titolo definitivo Mattina.

Il commento degli autori: «Scompare anche l’ultimo accenno al movimento da cui tutto iniziò, ma rimane, universale e stupendamente rarefatto, il resoconto di una felicità indicibile che è anche – ci permettiamo di sottolinearlo – la gioia di esserci dopo il combattimento, di essere vivo, di aver superato la prova della battaglia e delle sue conseguenze: le ferite, la sofferenza, la morte».