Un “affare” mancato?

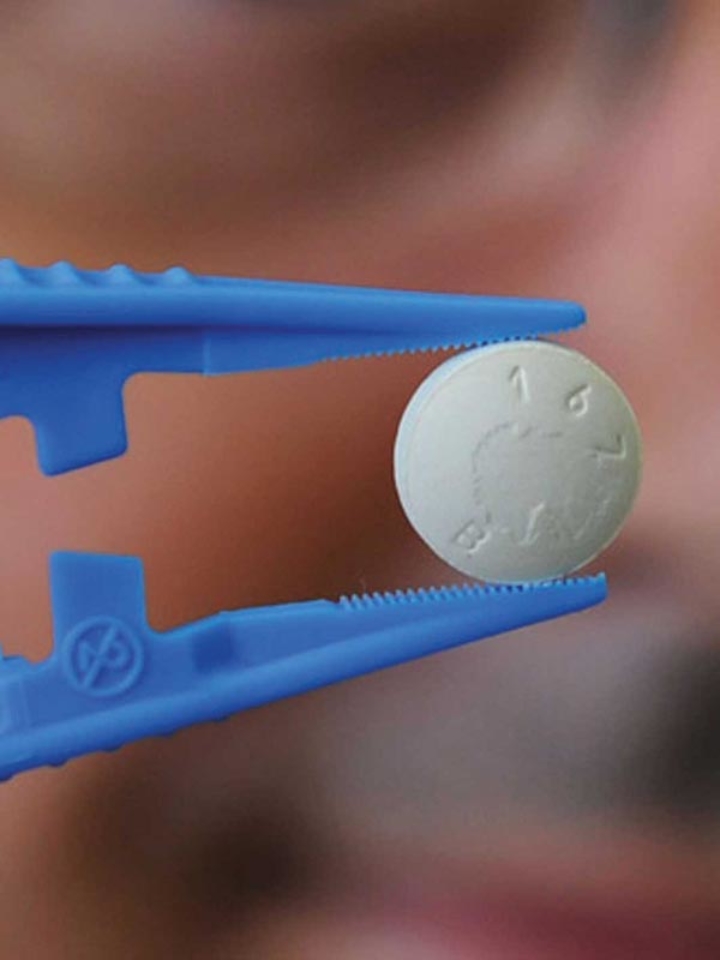

Un primo bilancio a sei mesi dall’introduzione in Italia della Ru486. I dubbi ancora aperti.

Sin dagli inizi, da quando si è cominciato a parlare della Ru486, la pillola che in qualche modo sostituisce l’aborto chirurgico con un aborto farmacologico, ne è stata fatta una questione di principio, un fatto di contrapposizione tra laici o cattolici. Un approccio che non ha favorito certo la chiarezza sui termini reali della questione che sono anche e soprattutto di carattere sanitario.

Anzitutto un piccolo excursus storico sulla vicenda. Nel giugno 2007 l’Ente europeo per il controllo sui farmaci da l’ok all’uso del mifepristone, la molecola della Ru486 che provoca la morte dell’embrione; il 30 luglio 2009 la pillola viene approvata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il 10 dicembre dello stesso anno arriva la delibera che ne autorizza il commercio. Nel marzo del 2010 il ministero della Salute esprime il suo parere favorevole all’uso della Ru486 ed elabora delle linee guida sul suo uso, che non può comunque avvenire oltre la settima settimana di gravidanza.

La prima delle norme prevede che la procedura abortiva sia effettuata interamente in ospedale. L’immissione della pillola, infatti, non può andare contro la legge 194, secondo la quale l’aborto deve essere effettuato «in regime di ricovero ordinario nelle strutture sanitarie, in presenza di una specifica sorveglianza da parte del personale sanitario». Ma non è solo un problema normativo: il fatto è che il rischio per la donna (emorragie ed infezioni) del metodo farmacologico non è inferiore a quello chirurgico, anche perché non è esattamente prevedibile il momento in cui l’embrione viene espulso; la donna potrebbe così trovarsi da sola e in qualsiasi situazione a dover affrontare questo momento che può rivelarsi drammatico. Senza considerare che in alcuni casi l’assunzione della pillola non è sufficiente a provocare l’aborto e bisogna comunque intervenire anche chirurgicamente.

Come per altri aspetti della sanità, anche per la Ru486 il nostro Paese sta funzionando a macchia di leopardo, in primo luogo nell’attuazione delle linee guida del ministero della Salute. Alcune regioni, infatti, come Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Sardegna e Sicilia hanno scelto la via del ricovero ordinario; altre, come Toscana ed Emilia Romagna, hanno optato per il day hospital.

In tutti i casi, comunque, la Ru486 non ha ottenuto quella diffusione che tanti speravano e molti temevano. Dopo sei mesi da quel 7 aprile, data in cui a Bari la prima paziente assunse il farmaco, un primo bilancio deve registrare un certo insuccesso. I fautori della pillola sono infatti preoccupati del fatto che, ad esempio, in regioni come il Lazio ne siano state chieste solo 15 confezioni e addirittura solo 5 in Calabria e nelle Marche; 70 in Campania, 120 in Sicilia, 134 in Emilia Romagna, 467 in Lombardia e 842 in Piemonte, regione al primo posto in questa classifica del consumo del farmaco abortivo.

Non manca chi parla di boicottaggio da parte dei medici, soprattutto degli obiettori che in Italia costituiscono il 72 per cento del totale dei ginecologi; e c’è chi lancia accuse di ostracismo politico verso amministratori che di fatto, con le loro decisioni, ostacolerebbero il percorso di una libera commercializzazione, passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un aborto ritenuto meno doloroso e invasivo. Mentre per altri un aborto così è anche una scelta di risparmio economico per le Asl e va nella direzione del “fare in fretta e da soli”, tipico della nostra società dei consumi e dell’individualismo.