Primo Levi: memoria e profezia

Per chi lavora in sanità il primo dovere è indubbiamente quello di un costante aggiornamento scientifico, perché questo è ciò che ci chiede innanzitutto chi si presenta in ospedale. Ma il rapporto quotidiano con i malati e con le loro famiglie chiama da sempre gli operatori sanitari a un piano di relazioni autenticamente umane, in cui è importante mettersi in gioco con interezza come persone. Per questo gli aspetti umanistici dovrebbero essere un bagaglio altrettanto costitutivo, da coltivare -per esempio- attraverso le letture che ci permettono di riscoprire e approfondire le nostre radici.

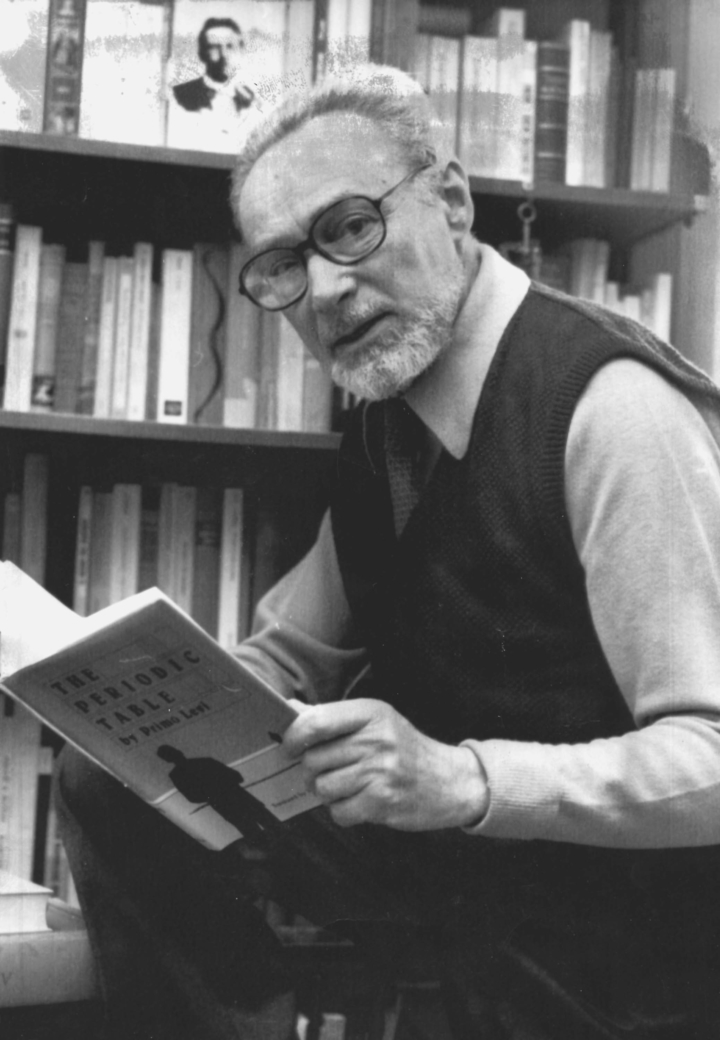

Primo Levi è stato (ed è ancora) compagno di viaggio per la mia e per molte generazioni. Ricordo la lettura appassionata del suo ultimo libro, I sommersi e i salvati, quasi un grido di quel dolore interiore che lo avrebbe accompagnato fino all’ultimo, in cui tornava ancora una volta sul filo conduttore di tutta la sua vita: la memoria come sofferta “missione” di testimoniare, come ragione di vita. Pochi mesi dopo, con sgomento, ci raggiunse la notizia della sua fine, la cui unica chiave di lettura che ci sembrava comprensibile era quella di un mondo sempre meno capace di ricordare e di custodire il valore della testimonianza. Chi sono i “sommersi” e chi i “salvati”? La domanda ancora ci interroga e ci riguarda.

Indimenticabile la potenza narrativa della sua testimonianza, di “centauro” (figura mitologica spesso ricorrente nella sua narrazione) capace di unire, attraversata l’esperienza del lager, il rigore descrittivo del chimico con la profondità dell’umanista d il patrimonio laico della tradizione ebraica: «E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all’alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare?» (La Tregua Einaudi, 1963).

A un secolo dalla sua nascita, anche grazie alla numerose riedizioni delle sue opere, colpisce in particolare l’unità delle sue molte anime: agli aspetti narrativi di cui sopra, bisogna indubbiamente unire la lucidità di osservatore dei mutamenti, da cui nascono i suoi racconti di fantascienza che all’epoca (frequentavo il liceo) mi apparivano semplice divertimento rispetto ai temi più tipici della deportazione, ma che oggi assumono le caratteristiche di un’intuizione per così dire “profetica” rispetto all’eterna domanda della bioetica: «È sempre lecito ciò che è tecnicamente possibile?».

Racconti di clonazione umana (deriva del Mimete, il duplicatore di oggetti immaginato da Levi, così simile alle stampanti 3D delle moderne tecnologie), in cui chi compie un atto spregevole non lo fa per cattiveria, ma per stupidità, per ricerca dell’immortalità con l’ibernazione (La bella addormentata nel frigo). Oppure attraverso realtà virtuali, oggi per esempio proprie delle estreme frontiere dei social a cui si può affidare la propria identità anche dopo la morte, così simili al misterioso Torec raccontato da Primo Levi («Ma la saggezza di Salomone era stata acquistata con dolore, in una lunga vita piena di opere e di colpe; quella di Simpson è frutto di un complicato circuito elettronico e di nastri a otto piste, e lui lo sa e se ne vergogna, e per sfuggire alla vergogna si rituffa nel Torec. S’avvia verso la morte, lo sa e non la teme: l’ha già sperimentata sei volte, in sei versioni diverse, registrate su sei nastri dalla fascia nera»).

Ancora colpiscono le analogie con i dilemmi etici di farmaci capaci di produrre prodigiosi effetti, ma anche di alterare profondamente la personalità, in nome del mito del benessere assoluto ( “il mito anestetico”, direbbe Cattorini) e della totale assenza del dolore (come il racconto dedicato alla Versamina, sostanza di laboratorio capace di invertire la percezione della sofferenza con quella del dolore, portando così all’autodistruzione, massimo del piacere, dei soggetti che la assumono. «Pensava una cosa che non aveva pensato da molto tempo, poiché aveva sofferto assai: che il dolore non si può togliere, non si deve, perché è il nostro guardiano. Spesso è un guardiano sciocco, perché inflessibile…ma non si può sopprimerlo, farlo tacere, perché è tutt’uno con la vita, ne è il custode. Pensava anche, contraddittoriamente, che se avesse avuto in mano il farmaco lo avrebbe provato; perché se il dolore è il guardiano della vita, il piacere ne è lo scopo ed il premio… pensava che se le versamine sanno convertire in gioia anche i dolori più pesanti e lunghi, il dolore di un’assenza, di un vuoto… di un fallimento non riparabile… allora perché no?»). Un tema che appare attualissimo nella sua complessità per chi si occupa di terapia antalgica e di cure palliative con mente aperta a nuove domande e nuovi interrogativi etici. Tra l’abuso di oppioidi negli Stati Uniti e la mancanza dei farmaci elementari nei Paesi del sottosviluppo.

Fino alle sorprendenti analogie con una certa mitologia dei sistemi di qualità, nati per migliorare i processi produttivi e le relazioni interpersonali, ma a rischio di determinare nuove schiavitù in nome della globalizzazione del pensiero, come narrato nel racconto Le nostre belle specificazioni (che così si conclude: «Il sistema resta. Vige tuttora nell’Azienda in cui questa vicenda si è svolta e prolifera rigogliosamente in tutti gli innumerevoli rami del lavoro umano, in ogni parte del mondo in cui l’uomo si sia fatto fabbro, e in cui si tengono nella dovuta considerazione la normalizzazione, l’unificazione, la programmazione, la standardizzazione, e la razionalizzazione della produzione»).

Echi di una voce perduta era il titolo di un altro bellissimo libro su Primo Levi, del 1992. Vi veniva raccontata quell’”idea ingenua” che era il suo ultimo sogno: che come i medici con il giuramento di Ippocrate, gli scienziati possano avere l’impegno morale di fermarsi di fronte a scoperte potenzialmente dannose per l’umanità: «sei abbastanza dotto da saper valutare se dall’uovo che stai covando sguscerà una colomba, o un cobra, o una chimera o magari nulla» (Covare il cobra, 21 settembre 1986)”.

Oggi, a più di trent’anni dalla morte, possiamo dire che fortunatamente quegli echi non sono perduti, ma risuonano e insegnano ancora, per chi li vuole ascoltare.