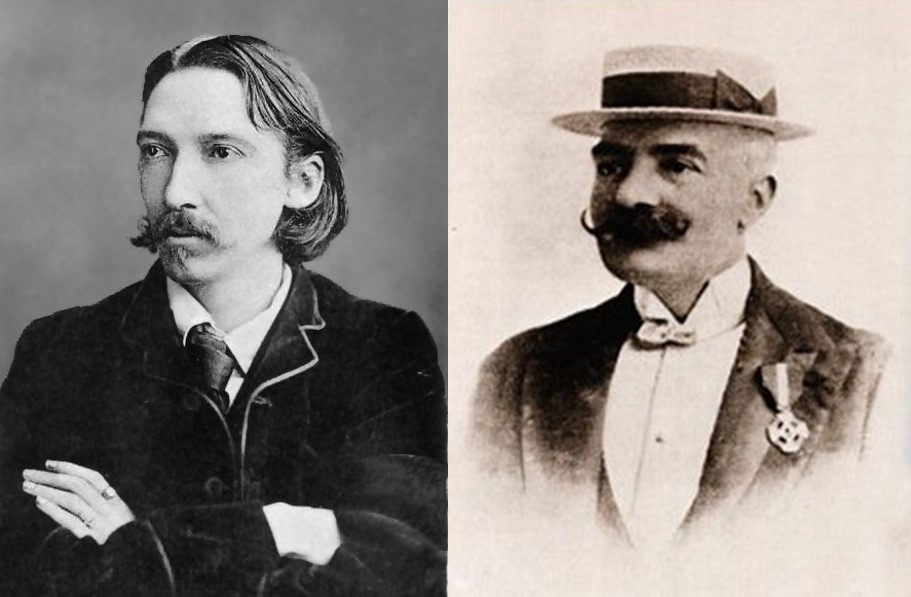

Pubblicati quasi in contemporanea dalla editrice milanese Ares, assaporo i testi che due apprezzati autori italiani hanno dedicato a due maestri indiscussi dell’avventura, le cui opere si collocano tra i classici senza tempo: Robert Louis Stevenson ed Emilio Salgari, vissuti entrambi pressappoco nello stesso periodo: lo scrittore scozzese tra il 1854 e il 1894, il collega veronese tra il 1862 il 1911.

Nel primo titolo, Robert Louis Stevenson: l’avventura nel cuore, Paolo Gulisano indaga la biografia e la figura di Stevenson passando in rassegna i suoi capolavori, a partire dall’Isola del tesoro fino all’incompiuto Weir di Hermiston. Il profilo è quello di un uomo vissuto sotto la spada di Damocle della malattia, uscito dalla sua Chiesa presbiteriana ma non irreligioso, compassionevole, con forte il senso della giustizia e della famiglia; un uomo che concepì la scrittura come una missione educativa («Non vi è nessun libro veramente buono che non sia veramente morale») e che, divorato dalla passione per l’avventura e i viaggi, quasi un Ulisse assetato di conoscenza, riuscì a farsi amare dagli isolani delle Samoa, la cui cultura difese, per la saggezza e la prodigiosa capacità di narratore. Uno scrittore perennemente in stato di grazia: sia che appoggiasse la penna sul foglio, sia che dettasse (come nell’ultima malattia) storie che sembravano dipanarsi da sé, favorite da una scrittura scorrevole ed elegante.

Nei suoi 44 anni di vita Stevenson s’accorse a sue spese che nell’essere umano, insieme alle pulsioni al bene, esistono quelle contrarie. Quest’uomo “doppio” viene particolarmente in luce in due inquietanti romanzi che potremmo definire allegorici, dove l’indagine psicologica mette magistralmente in evidenza luci ed ombre dell’io profondo: Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde e Il Master di Ballantrae. Il genio di Stevenson sta nell’aver denunciato il bene e male come forze scatenanti in lotta nello stesso individuo; forze che, senza la pratica delle virtù e l’aiuto della grazia, possono arrivare a distruggerlo.

E Salgari? La sua spada di Damocle furono i contratti editoriali che ne fecero un “forzato della penna”, fu la depressione che ne accelerò la tragica fine. Lui pure lettore vorace dall’attività febbrile, lui pure incalzato dall’ansia dell’altrove e dal fascino del mare, al contrario di Stevenson non viaggiò e non vide mai i luoghi del suo immenso repertorio di storie. In compenso, li vide con la fantasia, li immaginò ricostruendoli con un certosino lavoro di documentazione. Li avrebbe descritti con tanta forza visionaria se ci fosse stato di persona? Giustamente, nella sua prefazione al secondo titolo – Emilio Salgari: il grande sogno, di Ferruccio Parazzoli – Vittorio Sarti lo definisce «un poeta dell’avventura fantastica».

Quanto al contrasto bene-male, pure lui, Emilio, conosceva bene questa dicotomia e ne fece un punto di forza dei suoi romanzi attraverso personaggi nettamente schierati sui fronti opposti (anche se non mancano quelli mossi da entrambe le pulsioni come il capitano Alvaez dei Drammi della schiavitù, un negriero dotato di umanità, che dopo l’ultimo carico di schiavi aspira ad abbandonare per sempre quell’infame mestiere).

Il libro di Parazzoli è un omaggio al romanziere che, incontrato nell’infanzia in un periodo critico, dopo due operazioni in cui aveva sfiorato la morte, divenne il guru che lo riportò alla vita. Senza mai smettere di rileggerlo «per riprendere respiro quando ne avevo bisogno», attirato soprattutto da «quel demone che egli solo sente e che detta dentro di lui. È quella voce che ci trasporta dai mari ai deserti, dalle giungle ai ghiacci dei Poli». Così, conclude l’autore, «il sogno non è mai finito».

Emerge, in questa personalissima antologia dei romanzi che più lo hanno intrigato, la capacità “magica” di Salgari non tanto di descrivere scenari esotici e inesplorati nella loro straripante ricchezza vegetale e animale, attraverso l’accumulo di nomi e specie, ma di farli vivere, quasi facendoci avvertire odori, suoni, rumori… Ne sono esempi i seguenti brani tratti rispettivamente da Sulle frontiere del Far West e Il Corsaro Nero:

«I cavalieri, trovando più ampi passaggi, spinsero i loro mustani a tale corsa che due ore dopo raggiungevano il margine dell’immensa prateria. Là non più piante d’alto né di medio fusto, erbe e sempre erbe altissime, frammiste a larghe zone di girasoli splendidissimi e di sommacchi… I quattro cavalieri si slanciarono tosto in quel meraviglioso mare di verzura, immergendosi tra i buffalo grass, le jucche, le artemisie, le salvie, le opunzie nane cariche di fichi gommosi e lasciandosi dietro un gran solco ondeggiante entro il quale cadevano a miriadi i semi oleosi dei girasoli».

«Sotto i flutti, strani molluschi ondeggiavano in gran numero, giuocherellando fra quell’orgia di luce. Apparivano le grandi meduse, le pelagie simili a globi luminosi danzanti ai soffi della brezza notturna, le graziose melitee irradianti bagliori di lava ardente e colle loro strane appendici foggiate come croci di Malta, le acalefe scintillanti come se fossero incrostate di veri diamanti, le velelle graziose, sprigionanti da una specie di cresta dei lampi di luce azzurra d’una infinita dolcezza, e truppe di beroe dal corpo rotondo e irto di pungiglioni irradianti riflessi verdognoli».

Un’ultima considerazione. Non è un mistero che Salgari assimilò la lezione di molti romanzieri suoi contemporanei, da Cooper a Mayne Reid, da Defoe a Dumas, da Verne a Rider Haggard, da Boussenard a May, sempre però trasformando nel crogiuolo della sua accesa fantasia gli spunti ricevuti (magari attraverso le traduzioni in francese, lingua che conosceva bene).

Da Stevenson pure si lasciò ispirare? Parrebbe di sì, almeno nel caso del Master di Ballantrae, che molti giudicano il capolavoro dello scrittore di Edimburgo. È la storia, pubblicata nel 1888, del lungo conflitto tra due fratelli eredi di una nobile famiglia scozzese: il maggiore, un affascinante avventuriero, il minore onesto, umile, dedito alla casa e alla proprietà. Da essa Salgari avrebbe ricavato l’idea per la trilogia dei corsari delle Bermude, composta negli ultimi tre anni della sua vita, i più sofferti. La vicenda vede combattere fino all’ultimo sangue su fronti opposti, nella guerra americana d’indipendenza, due nobili scozzesi, figli dello stesso padre, sebbene di madre diversa: il baronetto William Mac Lellan e il marchese di Halifax, entrambi innamorati della stessa donna.

Pura avventura, qui, senza le connotazioni metafisiche di Stevenson, che non finì mai di interrogarsi sull’uomo e sul suo mistero. Salgari ne sembra immune nell’intera sua opera. Ma l’avventura stessa, l’incessante spinta all’altrove col sogno che ne è l’anima, non è essa stessa apertura e ricerca dell’assoluto?