La Chiesa come corpo nell’esperienza e nel pensiero dell’Apostolo delle genti

“Vivendo la verità nell’amore, cresciamo sotto ogni aspetto in colui che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, reso compatto ed unito da tutte le articolazioni che alimentano ciascun membro secondo la propria funzione, riceve incremento, edificandosi nell’amore” (Ef 4, 15-16).

Membro e “costruttore” della Chiesa

Paolo di Tarso, sin dal momento in cui diventa cristiano, sa che la chiesa è “di Dio”, è sua famiglia nel mondo umano1. Fariseo prima e apostolo di Gesù Cristo dopo, ha una personalità contrassegnata da una impareggiabile passione per le “cose di Dio” e per la sua visione del mondo, racchiusa nella Legge di Mosè prima e nella Legge dello Spirito dopo. In vista della costruzione della Chiesa di Cristo egli viene scelto e mandato in giro per il mondo di allora (apostellein).

La celebre frase, con cui Gesù tranquillizza Anania nella visione concernente il futuro cristiano di quest’uomo estremamente pericoloso per i primi seguaci del Messia dice infatti: “egli è uno strumento che io mi sono scelto per portare il mio nome davanti ai pagani, ai re e ai figli d’Israele. Io poi gli mostrerò quanto dovrà patire a causa del mio nome” (At 9, 14).

Paolo sarà dunque un vaso-strumento eletto, la cui funzione sarà quella di “portare il nome” di Gesù davanti alle etnie e alle religioni del mondo di allora, per costruire (oikodomein) la casa di Dio, ormai identica con la Chiesa dei seguaci Gesù.

La costruzione di questo “corpo di Cristo” sarà anche il criterio chiave per discernere l’autenticità degli “spiriti” dei singoli discepoli, in quanto titolari dei vari carismi, arricchenti non tanto gli individui, quanto proprio l’intero organismo nelle sue varie articolazioni e funzionamenti.

Anche la parenesi, la morale paolina, volgerà su questo: al di sopra di tutto dovrà essere l’agape, il dono massimo, che tutto unisce e tutto armonizza, non cercando le “cose sue proprie” (1 Cor 13, 5; cf. 10, 24), ma la crescita di tutti.

Paolo non è il fondatore…

Non mancavano nel passato, e tuttora riappaiono con una certa disinvoltura acritica, delle ipotesi, gravose nelle varie implicazioni, secondo le quali è stato proprio quel fariseo, Saulo di Tarso, una vera “peste” e “capo della setta dei Nazorei” per i suoi ex-correligionari (At 24, 5), ad aver fondato il cristianesimo, avendo lui “divinizzato” Gesù, altrimenti un pio ebreo senza pretese né messianiche né soteriologiche.

Tutto il contrario! L’Apostolo delle genti indirizza le sue lettere in maniera equivocabile: “ai santi della Chiesa di Dio”. Pur avendone fondate alcune, l’Apostolo sa con inequivocabile certezza di chi sia la nuova comunità escatologica, inaugurata dal Messia crocifisso e risorto. Sono santi “di Dio”!

Il concetto di santità, qui adoperato, non è quello abituale, inteso come un’eccezionale perfezione morale. Piuttosto, questo appellativo esprime la nozione originale biblica dell’essere santi in quanto associati a Dio, addirittura fermamente trasferiti nella zona di luce inaccessibile, quella di appartenenza diretta a Dio, l’unico Santo vero.

Una famiglia speciale: “santi di Dio”

Santità, dunque, intesa come appartenenza2. Se necessario, abbinata anche alla connotazione di separazione (tipico per la santificazione cultuale) da ciò che è comune, profano. In riferimento alle persone si tratterebbe di non appartenere più alla vita precedentemente condotta, fuori o senza Dio, o addirittura contro di Lui.

In questo senso, pur dovendo affrontare disordini piuttosto gravi, Paolo non esita a continuare a chiamare i suoi destinatari proprio così: “alla Chiesa di Dio che è a Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, nostro e loro” (1 Cor 1, 2).

Il primo rapporto, dunque, proprio fondamentale per la Chiesa intesa come corpo, è quello definito dalla santità–appartenenza a Dio che fa dei credenti i membri della sua famiglia: “Così dunque non siete più stranieri né pellegrini, ma concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2, 19).

Alla base di tutto questo sta l’amore fontale, sorgivo, del Padre3. È sua opera la Chiesa, nata e vivente in quanto amata da lui con l’amore degno di Dio, l’amore infallibile e irrevocabile4. Intendendo visitare i Romani, Paolo scriverà ancora nell’incipit della celebre lettera: “a tutti coloro che si trovano in Roma, amati da Dio, chiamati santi: grazia a voi e pace da parte di Dio, Padre nostro, e da parte del Signore Gesù Cristo” (Rm 1, 7). Questo saluto dice senza equivoci una sequenza causale e quindi anche epesegetica: “amati” – perciò “chiamati santi”.

È l’amore del Padre che ha operato questo trasferimento di appartenenza, creando presso di sé, nel suo cuore, un ambiente di vita nuova, ora redenta per sempre in Cristo Gesù. Non sorprende che questa realtà porti l’Apostolo ad un incessante rendimento di grazie, rivolto al Padre che “ci ha fatti capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce” (Col 1, 12).

È una mirabile sintesi teologica e insieme ecclesiologica, divenuta eucaristia gioiosa, di quella realtà che l’ultimo libro della Bibbia cristiana, l’Apocalisse di Giovanni, presenterà in una visione come una città splendente di gloria, discendente dall’alto, per divenire dimora di Dio-con-noi (cf. Ap 21-22).

Questo corpo ha un Capo

San Paolo non smetterà mai ad innalzare cantici di lode sempre nuovi per l’opera dell’amore del Padre che ha finalmente riconciliato i suoi figli con sé e li ha inseriti nella sua propria intimità. La lettera ai Colossesi raccoglie lo spirito senz’altro genuino di Paolo, mentre proclama: “Egli ci ha strappati dal dominio delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore” (Col 1,19).

L’amore del Padre è il luogo sorgivo per la Chiesa–corpo, mentre il regno del suo amore, fatto coincidere con la persona di Gesù, il Figlio, è lo spazio dove questo corpo può estendersi in ogni direzione e “conquistare” ogni espressione della vita e della cultura umana. A quale titolo? Paolo, nello stesso inno, dichiara: “in lui [il Figlio] sono stati creati tutti gli esseri nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili: Troni, Signorie, Principi, Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui” (Col 1, 16). La realtà totale, dunque, e non solo la Chiesa, esiste in quanto creata “in lui” e da lui trae ogni energia e ogni dinamismo di vita.

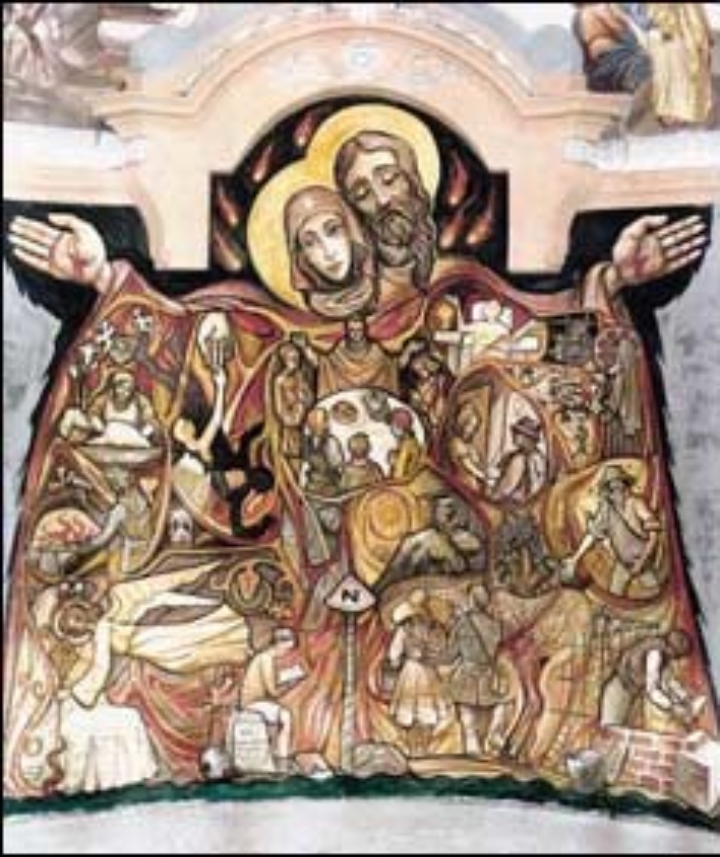

La lettera indirizzata agli Efesini espliciterà il rapporto di Cristo con la sua Chiesa in termini di relazione Capo-Corpo. Il Padre, infatti, ha costituito Gesù “al di sopra di tutto, capo della Chiesa, che è il corpo, la pienezza di lui che tutto, sotto ogni aspetto, riempie” (Ef 1, 23). Sono parole difficilmente superabili nella loro profonda semplicità: siamo – come corpo di Cristo – una pienezza di Dio nella storia, irradiantesi come “forza di vita indistruttibile”, secondo l’espressione di qualcuno non lontano dal cerchio paolino (cf. Eb 7, 16).

Questo corpo ha un’Anima

Paolo mette tutte queste considerazioni sotto un comune denominatore molto condensato: “Cristo in voi” (cf. Gal 4, 19). Questo si manifesta in una novità di vita che è determinata dal dono dello Spirito, caparra della gloria futura e della redenzione definitiva. Questo Spirito, in stretto rapporto con Cristo, è l’“agente” della vitalità propria di Dio nella fragilità umana: “Se poi Cristo è in voi, il corpo [l’uomo in ribellione, in non-rapporto con Dio] è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita in vista della giustificazione” (Rm 8, 10).

La presenza dello Spirito è determinante per le persone umane, trasformate in un’abitazione di Dio: “il vostro corpo è santuario dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio”. La conseguenza è radicale: “non appartenete a voi stessi” (1 Cor 6, 19).

In tutta la sua storia di apostolo, Paolo farà costante ricorso a quest’Anima divina della Chiesa che penetra “le profondità di Dio” e quelle dell’uomo, veicolando l’amore (cf. Col 1, 8) e riversandolo nei cuori (Rm 5, 5). La comunità dei seguaci di Gesù è come “immersa” nello Spirito per esprimere la sua identità profonda e la missione divina, quella cioè di essere l’unum di tutti, l’unità della famiglia umana in Cristo.

Grazie a questa visione, Paolo non si stancherà mai nell’affrontare innumerevoli ostacoli, fraintendimenti e minacce. Sa che questo movimento coesivo che plasma un’umanità nuova è inarrestabile e lui ne è proprio il ministro. Proclamerà con convinzione: “Siamo stati infatti battezzati tutti in un solo Spirito per formare un corpo solo, sia Giudei sia Greci, sia schiavi sia liberi; e tutti siamo stati abbeverati nel medesimo Spirito” (1 Cor 12, 13).

Così la Chiesa, il corpo di Cristo, potrà essere descritta come “un solo corpo e un solo spirito”, chiamato a “una sola speranza, quella della vostra vocazione”, speranza di appartenere appunto a “un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti, agisce per mezzo di tutti e dimora in tutti” (Ef 4, 4-6).

È una casa!

Con tutte queste dimensioni, Paolo non può che qualificare la Chiesa come “casa di Dio” (1 Tm 3, 15). Questo è originale: la Chiesa è una comunità in cui si vivono relazioni interpersonali calde, di carattere veramente familiare.

La grandezza della Chiesa e la grandezza della chiamata cristiana sta nell’essere tempio di Dio nel mondo, luogo dove Dio abita realmente e, allo stesso tempo, nell’essere comunità, famiglia e casa di Dio-Amore.

Come famiglia e casa di Dio non c’è altro da “fare” che presenziare nel mondo la carità di Dio e così essere luogo e segno visibile della sua paternità attiva e potente.

Paolo “genitore”

Come Paolo vive di persona questa realtà della Chiesa-corpo vivente di Cristo, nella quale anch’egli si trova inserito come fratello, ma con un posto speciale? Per la missione affidatagli, egli si sente realmente partecipe nel “generare” i cristiani alla fede. Paolo lo fa tramite l’annunzio della Parola, accompagnato da un duro lavoro fisico, per salvaguardare l’assoluta purezza del Vangelo come dono gratuito di Dio5.

Le toccanti parole autobiografe della lettera ai Galati ci dipingono il ritratto di un genitore che spesse volte si sentirà costretto a partorire addirittura “nuovamente” la comunità smarrita nella tentazione di autogiustificazione tramite le opere e non tramite la grazia della croce di Cristo.

Ansioso, ricorda ai Galati l’epifania quasi miracolosa della gratuità di Dio nei loro confronti, piena di effetti liberatori e trasformanti la loro esistenza in felicità del dono: “Sapete che fu a causa di una malattia del corpo che vi annunziai la prima volta il vangelo; e quella che nella mia carne era per voi una prova, non l’avete disprezzata né respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù”.

E prosegue: “Dove sono dunque le vostre felicitazioni? Vi rendo testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per darmeli… È bello invece essere circondati di premure nel bene sempre e non solo quando io mi trovo presso di voi, figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi!” (Gal 4, 12-19).

È di particolare interesse questo rapporto personale di Paolo con la Chiesa-corpo di Cristo: non solo egli la deve custodire e portare immacolata al suo divino sposo, Gesù (tematica della missiva agli Efesini), ma in qualche modo la deve addirittura “partorire” o “rigenerare” quando essa perde la sua bellezza.

Il rapporto con la comunità e talmente viscerale e intenso che – se qualcosa va male – si scatena in Paolo un dolore paragonabile alle doglie del parto. Nel descrivere il suo rapporto personalissimo con Cristo, Paolo dichiara che la sua prima comunione con il Signore è la koinonia dei suoi patimenti, ai quali vivamente partecipa (cf. Fil 3, 10).

In riferimento al corpo di Gesù, alla Chiesa, l’Apostolo sperimenta un qualcosa di analogo, un dolore inspiegabile, che egli tuttavia accoglie con tenerezza paterna sperando di raggiungere un frutto grandioso: Cristo “plasmato” in loro! È una parte segreta dell’essere apostolo di Gesù: la comunità va proprio generata, tramite ogni dolore che il suo nascere possa causare…

“Madre” nella comunità

Nel passo appena citato, alla paternità “maschile” che genera si era già unita la dimensione “femminile” del parto. Paolo effettivamente ama queste analogie, perché aggiungerà un elemento prezioso nella sua corrispondenza con i Tessalonicesi6.

Il rapporto con la comunità è davvero strutturato secondo la vita di famiglia (Chiesa-casa), se l’Apostolo non esita a dire: “siamo stati piccoli (variante: amorevoli) in mezzo a voi, come una madre nutre e ha cura delle proprie creature. Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari” (1 Ts 2, 8-9).

I missionari sono, certamente, degli inviati di Cristo, ma non come funzionari o freddi esecutori dei suoi comandi. Si dedicano per primi al Vangelo, anima e corpo, e si compromettono senza riserve con altri credenti, instaurando con loro rapporti di intensa partecipazione, anche affettiva.

Così il “corpo di Gesù” in terra è vivo perché lo nutre l’amore effettivo e affettivo delle sue membra, di cui la misura non è semplicemente un’oblatività qualunque, ma il dono della stessa vita, radice e insieme frutto della carità “di vero cuore” (cf. anche Rm 12, 10).

Paolo “bambino”?

Si sarà notata la variante “amorevoli” nella 1 Ts 2, 7b. Il testo è molto complicato dal punto di vista della critica testuale. Si insinua qui l’intenzione di attribuire all’atteggiamento dei missionari non soltanto la naturale premura materna nei confronti dei figli, ma anche quell’umiltà morale, tipica di una fede matura che sa porsi evangelicamente di fronte alle situazioni concrete della vita, simboleggiata dall’innocenza di un bambino.

Se la scelta della variante qui effettuata (siamo stati “piccoli”) è giusta in quanto lectio difficilior, si tratterebbe di un’unica volta, dove Paolo applica “piccolo” a se stesso e ai suoi collaboratori, riferendolo almeno allo stile del loro ministero, se non proprio alla condizione di uguaglianza, volutamente condivisa con gli altri credenti (“in mezzo a voi”).

In questo senso il “diventare bambini” nell’esercizio della legittima autorità, avrebbe una sfumatura assai sottile del ministero! Apostoli “bambini” sarebbero coloro che scrupolosamente mantengono la coscienza di non avere alcun altro interesse, se non proprio quello di comunicare il Vangelo puro, escludendo qualsiasi profitto o prestigio personale. Questo, nuovamente, conferma la nozione “familiare” della Chiesa-corpo-casa, dove circolano rapporti intensi di amore multiforme e reciproco.

“Ricucitore” della comunione intraecclesiale

In tutta la sua storia Paolo ha sofferto molto. Infatti, la sua fedeltà all’incarico “andrai dai pagani” (cf. At 20, 17) gli ha causato un’infinità di difficoltà relazionali. Già cristiano, dovette ritirarsi nel silenzio dell’Arabia, per la paura e diffidenza della comunità di Damasco. I suoi ex-correligionari fecero persino un voto “di fame” per farlo morire. Ha subito trattamenti duri da parte civile pagana, fino a venir decapitato per volontà dell’autorità imperiale.

Quest’uomo di tre culture, abile comunicatore e testimone instancabile di quella cristofania di Damasco che gli cambiò la vita e lo indusse a considerare ogni cosa una “spazzatura” in vista della sublimità della conoscenza di Cristo, per “essere in lui” e per “conoscere lui con la potenza della sua risurrezione e la partecipazione alle sue sofferenze” (Fil 3, 9-10), considerava come una spina, un pungiglione al suo fianco, questo doloroso formarsi, così pieno di croci, del popolo nuovo dell’Alleanza definitiva.

Con insistenza chiedeva la rimozione dello “stimulus carnis”, di quella dimensione umana che frena l’avvento del regno dell’Amore. Ebbe come risposta: “Ti basti l’essere amato da me” (cf. 2 Cor 12, 9).

Effettivamente, il dolore doveva essere quella base, sulla quale – amando – si doveva procedere nei vari “dialoghi” dell’evangelizzazione. Ne abbiamo già visto una componente: quella di patire per gli influssi avvelenanti del giudaismo che minacciavano il “Vangelo della grazia” e la sua libertà dalla Legge. Ma il dolore nasceva anche per motivi assai più banali, come per esempio, la presunta “offesa” di non lasciarsi sostenere dall’amata comunità dei Corinzi.

Qualche anno dopo la partenza da Corinto, e dopo alcuni conflitti con la comunità non del tutto risolti, Paolo ironizza: “In che cosa infatti siete stati inferiori alle altre Chiese, se non in questo, che io non vi sono stato d’aggravio? Perdonatemi questa ingiustizia! Ecco … sto per venire da voi, e non vi sarò di peso, perché non cerco i vostri beni, ma voi. Infatti, non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Se io vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno?” (2 Cor 12, 13-15).

Espressioni intense della logica “familiare” che conosciamo già. Nuovamente, non è altro che palesare davanti agli occhi dei “figli”, nati dal Vangelo di Gesù, quell’amore che li ha generati davvero. L’amore del Padre che non ha risparmiato il proprio Figlio per loro, mentre, come tutti, erano “ancora peccatori”: “Dio ci dà prova del suo amore per noi nel fatto che, mentre ancora eravamo peccatori, Cristo morì per noi” (Rm 5, 8).

Proprio sulla sua persona l’Apostolo fa trasparire ciò che lo muove dal di dentro: il fatto di essere anch’egli frutto di questa “follia d’amore”. “Io vivo”, dice, però “non più io, ma vive in me Cristo. La vita che ora io vivo nella carne, la vivo nella fede, quella nel Figlio di Dio che mi amò e diede se stesso per me” (Gal 2, 10).

Reinnamorare la comunità di questo Gesù è il modo con cui l’Apostolo ricuce le spaccature (1 Cor 1-4), fa guarire le piaghe prodotte da varie rivalità e gelosie, sorte anche per doni spirituali (1 Cor 12-14), oppure quelle risultanti dall’amore mancato (1 Cor 11, 20-33).

In quest’ultimo caso la situazione è molto più grave di un semplice non saper “aspettare” gli uni gli altri. Il disordine eucaristico a Corinto rivela la mancanza dell’agape nel cuore stesso della comunità e la fa proprio ammalare! Paolo non ha dubbi: “Quando… vi radunate insieme, il vostro non è un mangiare la cena del Signore” (1 Cor 11, 20). Conseguenza: “È per questo che tra voi vi sono molti malati e infermi e un buon numero sono morti” (11, 30).

La mancanza della carità fa ammalare il corpo di Gesù, come se gli venisse un infarto, oltre al fatto di celebrare un qualcosa di falso. Paolo, poco prima, aveva infatti affermato in forma di domanda: “il calice della benedizione che noi benediciamo, non è comunione con il sangue di Cristo? Il pane che spezziamo, non è comunione con il corpo di Cristo?” (10, 16). Se la comunione “materiale” (come cibo) non è reale, tanto meno reale sarà anche quella spirituale, con Gesù stesso.

“Medico” del corpo di Cristo

Per far guarire la famiglia ecclesiale, l’Apostolo procede solitamente in questo modo: affrontando schiettamente un problema della comunità, Paolo la fa innamorare di nuovo di Cristo, cantando il suo mistero d’amore senza limiti, di conseguenza riappare l’altissima vocazione dei cristiani e il problema si scioglie. Questa vocazione è di tutti, senza eccezione, ed è: “essere Gesù”. Paolo lo esprimerà in termini di “imitazione” (mimesis) dinamica ed esistenziale, non esitando di esporsi per primo: “Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo” (1 Cor 11, 1).

Qual è la medicina? Essere l’amore e farlo circolare! Per questo motivo l’Apostolo dedicherà una buona parte della sua attività epistolare ed apostolica nel promuovere l’opera di raccolta di fondi per la comunità madre di Gerusalemme, bisognosa di aiuto. Quest’opera viene descritta in molti particolari di altissima densità teologica, cristologica ed ecclesiologica in 2 Cor 8-9.

A prima vista, questi due capitoli sembrano estranei al corpo di questa importante lettera. Eppure, con l’ausilio esegetico, si può intravedere uno schema chiastico in tutta la lettera. È una tecnica letteraria che mette al centro del discorso la chiave di svolta, per affrontare il problema precedentemente presentato e risolverlo.

Ebbene, la comunità corinzia deve risorgere dalla sua inerzia e dal grave conflitto con il proprio “padre”. La carità fattiva (della colletta) riuscirà a riplasmare il cuore malato della comunità corinzia sul modello di Colui che “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi dalla sua povertà” (2 Cor 8, 9). Dare, abbondantemente, sulla misura del Signore, non solo farà brillare il volto di questa “casa di Dio”, ma riconfermerà ciascuno dei suoi membri, sia nel rapporto diretto con il Padre che “ama il donante ilare” (2 Cor 9,7), sia con le comunità destinatarie del dono.

Queste ultime alzeranno verso il cielo un’ardente preghiera “di cordiale nostalgia” (9, 14) per i fratelli etnico-pagani, capaci di una simile “prova d’amore” – segno inconfutabile di autenticità cristiana. “Per la bella prova di questo servizio essi ringrazieranno Dio per la vostra ubbidienza e accettazione del vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti” (9, 13).

È dunque la comunione sperimentata e moltiplicata che fa guarire il corpo di Cristo, la comunità non ancora perfettamente allineata al modello “trinitario” d’Amore di Dio che la anima e struttura nelle sue funzioni ed espressioni. Ci meraviglierà forse che l’Apostolo alla fine esclami: “Siano rese grazie a Dio per questo suo dono proprio ineffabile!” (9, 15). Non è dunque questione di collette (soldi), ma di comunione. Ed essa significa vita di Dio negli uomini!

Paolo “tutto per tutti”

Possiamo dunque concludere, vedendo in Paolo l’artefice esperto di questa comunione ineffabile che abita nel corpo di Cristo e si irradia nel mondo. E coloro che non lo vogliono (ancora) accettare? Quanto ai suoi fratelli Ebrei, Paolo continua ad amarli, nonostante abbia “un grande dolore, un travaglio continuo” nel suo cuore (Rm 9, 2). Sa che il Signore, di cui i doni e la chiamata non sono mai revocabili (cf. Rm 11, 29), nella fantasia della sua misericordia, troverà soluzione anche a questo tragico problema: “Se infatti la loro ripulsa è riconciliazione per il mondo, che cosa sarà mai la loro riammissione, se non una risurrezione?” (Rm 11, 15).

Sono sbalorditive le parole di uno che tanto ha dovuto subire da parte dei suoi connazionali, eppure si dichiara pronto ad “essere votato alla maledizione divina e di essere, io personalmente, separato da Cristo in favore dei miei fratelli, che sono della mia stessa stirpe secondo la carne” (Rm 9, 3), se questo potesse avvicinare l’ora della integrazione dell’unico popolo di Dio. La lealtà d’amore di questo celebre figlio d’Israele è spiegabile soltanto se, nuovamente, la vediamo come riflesso di Cristo nel vissuto di Paolo.

Cristo infatti doveva realmente entrare nella maledizione, per farne uscire tutti coloro che vi si trovano soggiogati sotto l’invidia dell’antico avversario. Questo era possibile soltanto se uno, da maledetto, continuava ad amare, proprio come Gesù. Insuperabile la descrizione teologica di questa situazione: Gesù “non conobbe peccato”, ma il Padre “lo fece peccato per noi, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui” (2 Cor 5, 21).

E tutti gli altri? Quelli che non hanno avuto una storia di salvezza, così marcatamente esclusiva come gli Ebrei? Paolo non può che cantare nuovamente la salvezza operata in Gesù: il muro delle separazioni, anche quelle considerate sacre, è stato abbattuto in Cristo! L’effetto liberatorio è inaudito: tutti, senza alcuna eccezione, hanno lo stesso accesso all’amore del Padre.

Parlandone ai Galati (3, 26-28), Paolo constaterà semplicemente: “Tutti… siete figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede”. Questo è reale, non è un’utopia: “quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo”. Per questa ragione potrà subito soggiungere: “Non esiste più giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna: tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù”.

Tutti, dunque, sono titolari indiscriminati ed eguali dell’eredità del Padre, in quanto coeredi di Gesù (cf. Rm 8, 16-17). Una visione così cambia tutto ed è un’impaziente profezia della “creazione nuova” in pienezza. Si aprono tutti i dialoghi, ancora inimmaginabili del Regno-in-avvento. Paolo lo vede già realizzato. E ne diventa un testimone impareggiabile. Lasciamo proprio a lui la parola conclusiva:

“Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono fatto Giudeo con i Giudei, per guadagnare i Giudei; con coloro che sono sotto la legge sono diventato come uno che è sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Con coloro che non hanno legge sono diventato come uno che è senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, per guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne partecipe con loro” (1 Cor 9, 19-23).

NOTE

1 Secondo un’espressione felice del Catechismo della Chiesa cattolica, 759. Papa Benedetto XVI fa un riferimento costante alla “famiglia di Dio” nel suo insegnamento, cf. N. Filippi, Annunciare la verità e testimoniare la carità. La chiesa “famiglia di Dio” nel magistero di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2008.

2 Una corrente di nuova religiosità, critica verso l’aspetto istituzionale della religione, suggerisce una possibilità di rimanere credenti pur non “appartenendo” all’istituzione (believing without belonging). Questo approccio si iscrive nella mentalità tipo New Age, dove il soggetto è il centro di ogni sperimentare, mentre il legame “a corpo” con gli altri soggetti appare del tutto insignificante. Per un approfondimento si può consultare G. Davie, Religion in Britain Since 1945: Believing without Belonging, Blackwell, Oxford 1994.

3 Cf. la mirabile espressione innica paolina: “tutte le cose provengono da lui, esistono in grazia di lui, tendono a lui” (Rm 11, 36), abbinata a quella che qualifica questa “provenienza” in termini di “paternità” (partría): è dal Padre che “ogni famiglia in cielo e sulla terra si denomina” (Ef 3, 15).

4 Benedetto XVI commenta in una delle recenti udienze generali dedicate alla figura di Paolo: “È importante osservare che quasi sempre la parola ‘Chiesa’ appare con l’aggiunta della qualificazione ‘di Dio’: non è una associazione umana, nata da idee o interessi comuni, ma da una convocazione di Dio. Egli l’ha convocata e perciò è una in tutte le sue realizzazioni. L’unità di Dio crea l’unità della Chiesa in tutti i luoghi dove essa si trova”, Udienza generale, Piazza S. Pietro, 15.10.2008.

5 L’amico e compagno dei viaggi apostolici, san Luca, tenterà di iscrivere tutta l’esistenza di Paolo nell’unico paradigma di riferimento apostolico, quello di Gesù. Citando un logion agraphon gesuano (At 20, 35), Luca dirà che Paolo essenzialmente non faceva altro che vivere la “beatitudine maggiore”, quella del dare, per soccorrere i “deboli”, cioè tutti i bisognosi dell’amore del Padre, rivelato in Cristo. Si trattava di dare la Parola della grazia, sì, ma in modo credibile. Per Paolo “lucano” questa credibilità stava nella gratuità. Solo così si poteva cogliere, dalla stessa esistenza dell’Apostolo, quanto fosse vero che eravamo salvati gratis e che la gratuità era rivelatoria del “divino”.

6 Anche qui è presente l’analogia maschile biblica (motivo sapienziale del padre che si affatica ed educa): “lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno vi abbiamo annunziato il vangelo di Dio… come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria” (1 Ts 2, 10-12).