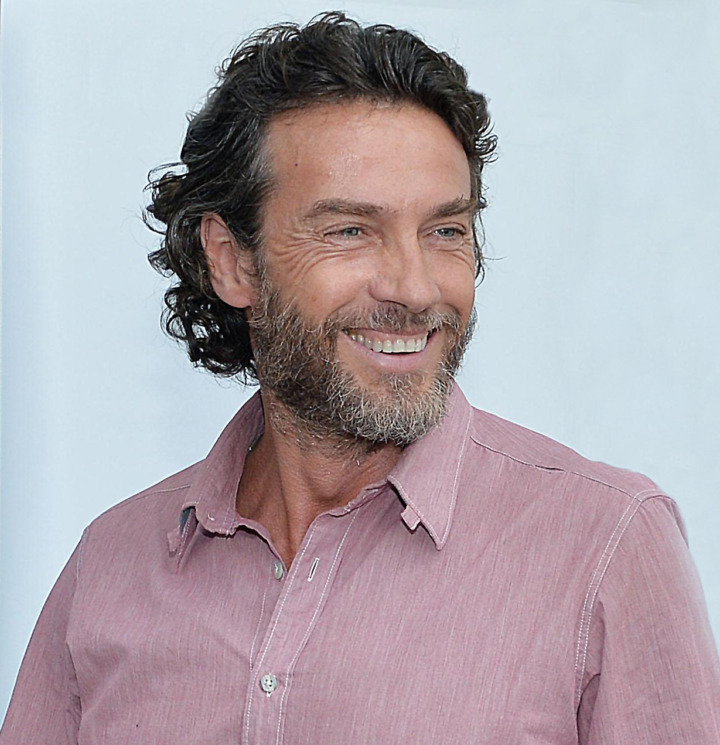

Intervista ad Alessio Boni

Nel recente noir di Donato Carrisi, La ragazza nella nebbia, è un insegnante di lettere al centro di un’indagine misteriosa. Un salto nel tempo e, in Agadah, il film di Alberto Rondalli in uscita a metà novembre, lo ritroviamo nel 1700 nei panni di un cabalista ebreo. In La strada di casa – serie televisiva prodotta da Casanova Multimedia per Rai Fiction, in onda dal 21 novembre – è un uomo che ha perso la memoria. Tutti, sicuramente, lo ricordiamo nell’interpretazione di Caravaggio, o del principe Andrei Bolkonsky in Guerra e pace, ma anche nella straordinaria trasformazione fisica e vocale nel ridare vita a Walter Chiari. A teatro, invece, è stato il generale ussaro D’Hubert nella riduzione scenica del romanzo di Conrad I duellanti. E potremmo continuare a lungo nell’elencare i ruoli in cui, tra cinema, televisione e teatro, Alessio Boni si è calato in oltre 30 anni di attività.

Da quando, uscito dall’Accademia Silvio D’Amico, ti prese Giorgio Strehler per il ruolo di Cleante nell’Avaro di Molière accanto a Paolo Villaggio, non ti sei più fermato. È stato in quel momento che ti sei sentito veramente un attore?

Essere entrato in Accademia è stata la prima grande iniezione di fiducia. Oggi, più che attore, mi sento un artigiano della parola. Che sminuzzo, sperimento, controllo, osservo. Continuo a non sentir-mi all’altezza dei personaggi che faccio. Mai. Uno dei segreti che, a 51 anni, ho imparato sulla mia professione, è che bisogna porsi sempre con un atteggiamento di umiltà. Mettersi così a guardare il personaggio, sviscerarlo, ascoltare tutto e poi lasciarsi trasportare da lui. Ovviamente seguendo le indicazioni del regista, mettendosi al suo servizio, fidandosi. Una buona interpretazione parte dal regista, che ti prende e ti porta dentro il suo mondo. I grandi registi sono quelli che capiscono il tuo movimento interiore, il tuo codice, la tua energia, ti danno delle indicazioni e poi ti lasciano libero; quelli ai quali faccio una domanda e ricevo risposte; e sanno ascoltare ciò che io propongo di quel personaggio.

Hai interpretato personaggi diversissimi. Come riesci a immedesimarti in un altro? Si può “essere” quel personaggio o estraniarlo rimanendo sempre sé stessi?

Devi cercare di rievocarlo. Ovvia- mente l’approccio è diverso a seconda del personaggio. Esempio. Se faccio Matteo Carati (il poliziotto de La meglio gioventù, ndr), si potrà dire che può non piacere come recito, ma nessuno potrà mai dire che non è giusta l’interpretazione, perché è il “mio” Matteo, quello scritto, immaginato dalla penna degli sceneggiatori Rulli e Petraglia. Nessuno, invece, sa com’era veramente Caravaggio. Però è esistito. E per conoscerlo ho fatto riferimento, come tutti, ai suoi quadri, agli scritti, alle testimonianze tramandateci anche sul suo carattere. Non si può esimersi da quello che è raccontato e descritto storicamente. Ultimo esempio: Walter Chiari. Di lui sappiamo tutto, basta cercare su Internet e trovi sketch televisivi, film, tutto. Sappiamo quindi come camminava, parlava. Interpretarlo mi spaventava. Non ho cercato di imitarlo, ma di rievocarlo, che è la cosa più difficile da fare quando si ha un termine di paragone che tutti conoscono. Con personaggi così è necessario un lavoro certosino, studiarlo, conoscerlo, per entrare il più possibile dentro di lui. Poi, nel momento in cui hai acquisito e assorbito un grande bagaglio tramite le immagini e la voce ascoltata, ti lasci andare. Naturalmente se si ha un po’ di capacità di fare questo lavoro. Per me è questo il processo in tutti i campi.

Nell’acquisizione di un processo attoriale, la formazione in Accademia con Orazio Costa, grande insegnante e maestro, è stata determinante. Qual è la sua più grande lezione che ti accompagna ancora oggi?

Mi sento molto fortunato ad avere avuto un tale maestro, e dei compagni di classe molto motivati, con una grandissima voglia di imparare, di diventare attori. All’epoca Costa aveva 82 anni. Puoi quindi immaginarti la fucina di esperienze che ha potuto trasmettere a noi allievi (fra questi anche Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Sandra Toffolatti, Pierfrancesco Favino, ndr). Ci ha dato con calma e serenità grandi batoste, insegnandoci soprattutto l’aspetto dell’umiltà e del lavoro. Non credeva al binomio genio e sregolatezza. «Per fare questo mestiere bisogna essere degli sgobboni – diceva –. È vero che senza talento non esiste nessuna opera d’arte, ma senza la fatica del lavoro, il talento è nullo». Questo è ciò che mi ha insegnato: lavorare con umiltà alla materia, perché non si sarà mai all’altezza di fare Amleto, o qualsiasi altro grande personaggio della storicità. Potresti anche interpretarlo in 10 anni di tournée e quel personaggio avrebbe sempre qualcosa da dirti. Quello dell’attore è un mestiere difficile. Ti devi mettere umilmente a disposizione dell’umanità e riprodurla. Io osservo molto. Imparo anche da te, dai tuoi atteggiamenti. Un domani mi potrebbe servire anche come sei tu per la costruzione di un personaggio.

Cosa ti fa decidere nell’accettare un ruolo, una sceneggiatura, un soggetto? Cosa cerchi?

Cerco uno spiazzamento interiore. Certo, il personaggio deve far parte di una bella sceneggiatura; guardo chi è il regista e altre cose prima di dire sì. Quello che però deve colpirmi di più è, ovviamente, il messaggio e come quel personaggio riesce a toccarmi. È una cosa di pancia. Non ho mai fatto un calcolo di convenienza, se accettare o no, ai fini della carriera. E non lo dico per finta modestia. Sono partito da origini talmente basse che il solo fatto di essere stato preso in Accademia e poter fare quel mestiere che desideravo già mi bastava. Non m’interessava diventare famoso. Di diventare una persona di valore nel campo che ho scelto, questo sì, ci mancherebbe. Poi è arrivato il successo inaspettato del film La meglio gioventù, Cannes, i premi, i Nastri d’argento, altri film e riconoscimenti, e ne sono felicissimo, ma non ho mai pensato alla fama. Ho fatto il piastrellista e so cosa vuol dire lavorare 12 ore al giorno. Ho un grandissimo rispetto per gli operai, per i lavoratori che si svegliano tutte le mattine presto, e davanti a questi mi abbasso. Il mio mestiere a confronto è niente.

Cosa ti piace del tuo lavoro, del recitare?

Se non mi avessero preso in Accademia, avrei studiato psicologia, perché mi interessa di più quello che pensi tu di quello che penso io. Mi piace molto lo studio mentale per entrare nei panni di un altro, pensare come lui, mollare la mia etica per entrare anche in quella di un cattivo, ma per amarlo, senza giudicarlo. Se interpreti un cattivo, devi pensare come lui e non chiederti se è giusto quello che fa. Questo non vuol dire avallare il male, ovviamente. La macchina da presa fa la radiografia dei tuoi sentimenti, e lo vedi. Ed è questo l’aspetto più bello. C’è poi il lavoro coi colleghi, le prove a tavolino, l’andare in scena con il cuore che mi batte ancora adesso, come la prima volta; oppure facendo cinema, riuscire a creare un ensemble, collaborare con tutti, tecnici, macchinisti, operatori, direttore della fotografia. Solo così può scaturire un buon lavoro. M’interessa però soprattutto creare il rapporto con lo spettatore.

Penso al successo della miniserie televisiva Di padre in figlia, dove sei un uomo arrogante, ruvido, maschilista, che dovrà fare i conti con la fine del suo patriarcato per fare posto alla figlia che aveva sempre sottovalutato.

Quello dell’attore è anche un continuo studio psicologico. Il copione mi aveva emozionato. Volevo fare quel ruolo perché quell’industriale ottuso e prepotente sembra un despota, ma poi cambia. Ho cercato di farlo al meglio e ne sono stato felice perché il personaggio è arrivato a tutti. Vuol dire che avevo centrato l’argomento giusto, e la gente l’ha compreso. Ovviamente il riconoscimento maggiore è per il regista perché ha ideato il film, però tu attore fai parte, insieme ad altri, di quel puzzle, e se sei il protagonista diventi importante. Cos’è l’audience? È quando la gente, potendo in pochi secondi cambiare canale, si ferma su quello che stai interpretando, riesci a catturarla e portarla dentro la storia facendogli assaporare, come in questo caso, quello che è stato negli anni ’50 il nostro dopoguerra in una zona dell’Italia, attraverso la vicenda familiare di un imprenditore, proprietario della distilleria Franza di Bassano del Grappa. Una storia che ha saputo raccontare anche i cambiamenti dell’Italia in un’epoca dove la mancanza di rispetto nei confronti delle donne era la norma.

Nella tua crescita umana ha avuto grande importanza la famiglia. Hai sempre parlato di tua madre e di tua nonna come dei pilastri…

Sono state figure fondamentali, come anche mio padre. Mia madre conduceva le danze perché lui andava a lavorare tutto il giorno, e lei era in casa o impegnata nel- la vendita al negozio di piastrelle. È sempre stata un esempio insieme a mia nonna Maddalena. Sono cresciuto con lei perché i miei, appunto, lavoravano tantissimo. Di lei mi porto ancora dentro anche certi proverbi bergamaschi sani, saggi, quelli del buon senso. Tutti mi hanno trasmesso l’esempio del rispetto assoluto degli altri.

Sei impegnato anche in progetti sociali…

In realtà faccio ben poco. Chi lavora veramente è la Ong bergamasca “Operazione e sviluppo” di cui sono testimonial. Ho capito che anche la mia faccia poteva servire ad attirare dei soldi per aiutare delle persone bisognose. Sono tornato da poco dallo Zimbabwe dove è stato fatto con il Cesvi il progetto di un aranceto. Sette anni fa c’era solo l’idea. Poi è subentrata la Comunità europea che ha favorito il progetto, il Cesvi lo ha sposato, ed essendoci già in loco una società privata che ha dato aiuti fornendo mezzi e consulenze tecniche, hanno messo le pompe nel fiume e iniziato a irrigare. Credendoci insieme alla comunità, sono stati lì per 5 anni mettendo piantine. E ce l’hanno fatta. Ognuno ora ha il suo filare di 50 alberelli col proprio nome. Adesso è una comunità con 220 mila alberi, una roba enorme, e vendono i frutti alla Schweppes. Ci sono altri progetti, tutti legati al Cesvi – che per ben due volte ha avuto l’Oscar di Bilancio Organizzazioni Non Erogative Nonprofit – col quale mi trovo molto bene perché è gente animata da filantropia pura. Gente che fa, che prende pochissimo, tutti dediti ad aiutare più persone possibile.