Mi chiamo *** e ho appena iniziato l’università. Con l’avvicinarsi degli esami mi sentivo sempre più agitata, anche se non ero preoccupata per la sessione: ho studiato fin dai primi giorni e in più a scuola ho sempre avuto bei voti. Poi però è arrivato l’orale e sono crollata. Ho detto ai miei di aver sostenuto l’esame, che era anche andato bene ‒ ho perfino inventato il voto! La verità è che mi sono dovuta fermare al bar della stazione dopo quello che il mio medico di famiglia ha definito un attacco di panico. È stato orribile: come se il nervosismo dei mesi precedenti si fosse concentrato qua, all’altezza del cuore, per esplodere tutto insieme. Nei giorni successivi sono tornata dalla dottoressa per farmi prescrivere qualcosa in vista del prossimo esame. Mi ha detto di provare con la valeriana e mi ha preparato una ricetta per una visita psichiatrica: «Se vuole stare tranquilla, serve una specialista». Ho preso le compresse con la scusa che in quei giorni dormivo male per il cambio di stagione, ma ho nascosto la ricetta: come la racconto ai miei una visita dallo psichiatra!? E se poi mi diagnosticano un disturbo? Mica sono matta…

Disturbi della psiche… niente panico

“Diagnosifobia!” grideranno gli amanti delle classificazioni. Quel che si dice iniziare col piede sbagliato con una giovane che si sta approcciando al mondo ancora sconosciuto dell’università. Un mondo fatto di numeri di matricola, e-mail ai docenti, app per la prenotazione degli esami e tante altre incognite: un mondo nuovo rispetto a quello familiare della scuola. Tuttavia, insieme al timore dell’ignoto, si affaccia una paura innescata proprio dal tentativo di far fronte a questo smarrimento:

La paura di definizione.

Venire catalogati da una figura di autorità, anche quando l’intenzione è quella di aiutare, suona sempre un po’ come un giudizio. Come se nella dicitura “Disturbo da attacchi di panico” o “Sindrome ansioso-depressiva” ci sia anche una velata nota di biasimo del proprio comportamento, dei pensieri, dei sentimenti. Anche perché, diciamolo, già di per sé non è bello sentirsi etichettati, figurarsi quando il razionale è quello della sofferenza. Per non parlare della vergogna a vedersi bollati come bizzarri o addirittura pericolosi ‒ eventualità remota quando si lascia lo studio medico di un cardiologo o di un dermatologo.

Ma con la testa è un’altra storia: e poi nessuno ti fa pesare un’aritmia, mentre se sei ansioso o paranoico…

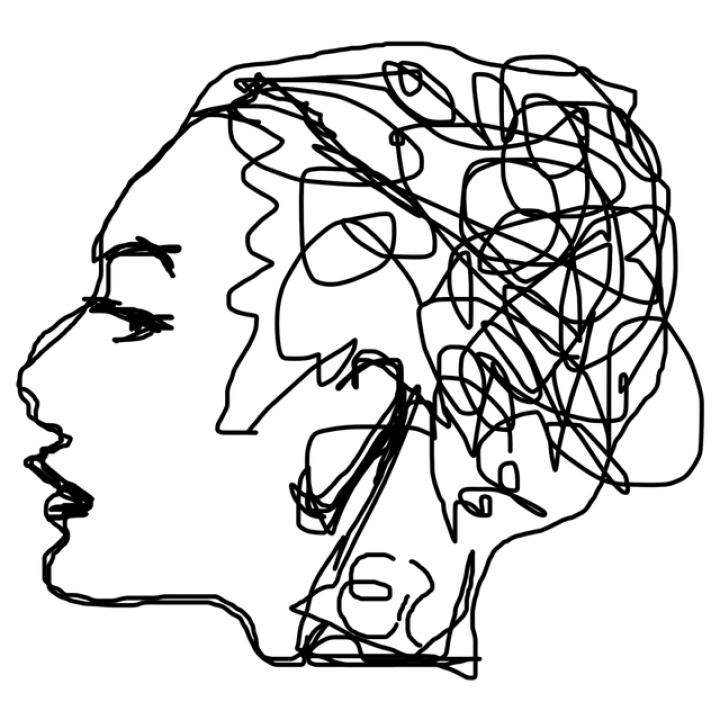

Triste ma vero, anche oggi che il tema della salute mentale è entrato a far parte del mainstream. Eppure i pregiudizi sono difficili da sradicare, soprattutto quando si tratta di materia ineffabile come la psiche. Ed è proprio per questo che nasce la diagnosi (dal greco, conoscere attraverso): per rendere meno sfuggente qualcosa che altrimenti “non esiste”. Ma in verità esiste eccome per chi sente il cuore battere all’impazzata, la testa esplodere, quel senso indescrivibile di perdere il controllo: tutti sintomi di una morte imminente che morte non è, ma che non manca di generare un’angoscia senza nome…

“Attacco di panico” è una delle nomenclature più comuni in ambito psicologico. Anzi, è forse una delle definizioni più popolari anche fra i non addetti ai lavori. Ma non basta un solo elemento per fare diagnosi, proprio come serve qualcosa di più che un colpo di tosse per distinguere un raffreddore da una broncopolmonite. La medicina e la psicologia hanno a che fare con i sistemi viventi, in particolare con un organismo dalle caratteristiche mutevoli la cui complessità resta ancora in larga parte un mistero: l’essere umano. Ognuno di noi, sebbene portatore di qualità che lo caratterizzano come appartenente alla propria specie, è unico e irripetibile. Per questa ragione non esiste un attacco di panico che sia uguale a un altro.

Mi torna in mente un ricordo di scuola, quando spiegarono la distinzione fra uguaglianza e congruenza. Se due penne sono uguali, allora è come se fossero la stessa penna: stesso giorno di fabbricazione, stesse caratteristiche, perfino stessa storia. Se invece sono solo congruenti, allora si somiglieranno, ma non saranno la stessa penna (andando a cercare oggi la differenza fra i due concetti non sono più tanto sicuro di aver capito: ma la metafora delle penne mi sembrava comunque efficace, quindi…). A differenza delle forme ideali che popolano l’universo matematico, credo che dovremo accontentarci della congruenza quando parliamo delle persone e dei loro problemi ‒ perfino i gemelli non sono mai perfettamente identici!

Vabbè ma allora la diagnosi non serve a niente se siamo tutti così unici…

Vero anche questo. D’altra parte siamo solo esseri umani: abbiamo bisogno di categorie per capire il mondo. O almeno per provarci. E le professioni di aiuto necessitano di tale comprensione più che mai: altrimenti come si allevia un malessere che non si può nominare? Certo, i nomi non sono cose, entità che esistono al di là di sé stesse e del loro valore comunicativo. Ma senza nomi ci perderemmo in un mondo muto, cieco e sordo: saremmo soli e impotenti, diagnosi o no. Al contrario, avere qualcuno che ci accompagni nella comprensione della nostra storia, a dare senso a un vissuto che consideriamo un errore di sistema, un bug da correggere; insomma, avere qualcuno che ci consenta di nominare la nostra esperienza ‒ con le nostre parole, i nostri nomi, unici e irripetibili ‒ è qualcosa che può attenuare l’impotenza e la solitudine di fronte all’intima sofferenza del dolore mentale.

Quindi devo accollarmi ‘sta diagnosi?

Solo se è un momento di apertura su sé stessi. Che si tratti di un test psicologico o di un colloquio clinico, gli strumenti della diagnosi non devono mai essere considerati un fine, ma solo un mezzo. All’infuori degli scopi strumentali ‒ rimborsi assicurativi, certificati di invalidità, supporto scolastico ‒, le diagnosi sono utili se aprono la strada alla conoscenza di un essere umano, non se la ingabbiano in definizioni che riducono l’unicità della vita. In tal senso, lo psichiatra Carl Gustav Jung ne parlava in modo paradossale: la diagnosi è l’ultimo passo di una terapia, non il primo. Perché i nomi danno potere sulla realtà, sono i mezzi attraverso i quali possiamo fare un cosmo del caos. Ma un cosmo per l’appunto, un odine fra gli infiniti possibili. Non bisogna dimenticarlo.

La diagnosi è figlia del suo tempo, degli arnesi che abbiamo a disposizione e, sopra ogni cosa, della personalità di chi quegli strumenti deve adoperarli. Ecco perché, lungi dal considerarla una fotografia ‒ che, indipendentemente dalla risoluzione, rappresenta la realtà in modo analogo a quanto fanno i nostri occhi ‒ penso sia più utile paragonarla al bozzetto di un pittore. Uno schizzo che dipenderà dalla durezza della matita, dalla grammatura del foglio, dalla quiete dell’atelier, dall’abilità dell’artista e, last but not least, dal soggetto da rappresentare. Solo nel punto d’intersezione fra questi e innumerevoli altri fattori apparirà un’immagine definita, capace di produrre conoscenza solo nella misura in cui il pittore sia sempre pronto a cancellare tutto e ricominciare da capo. È in questa ripetizione il “conoscere attraverso” della diagnosi, un processo che ha un pregio e un difetto insieme: Resterà un’opera incompiuta.