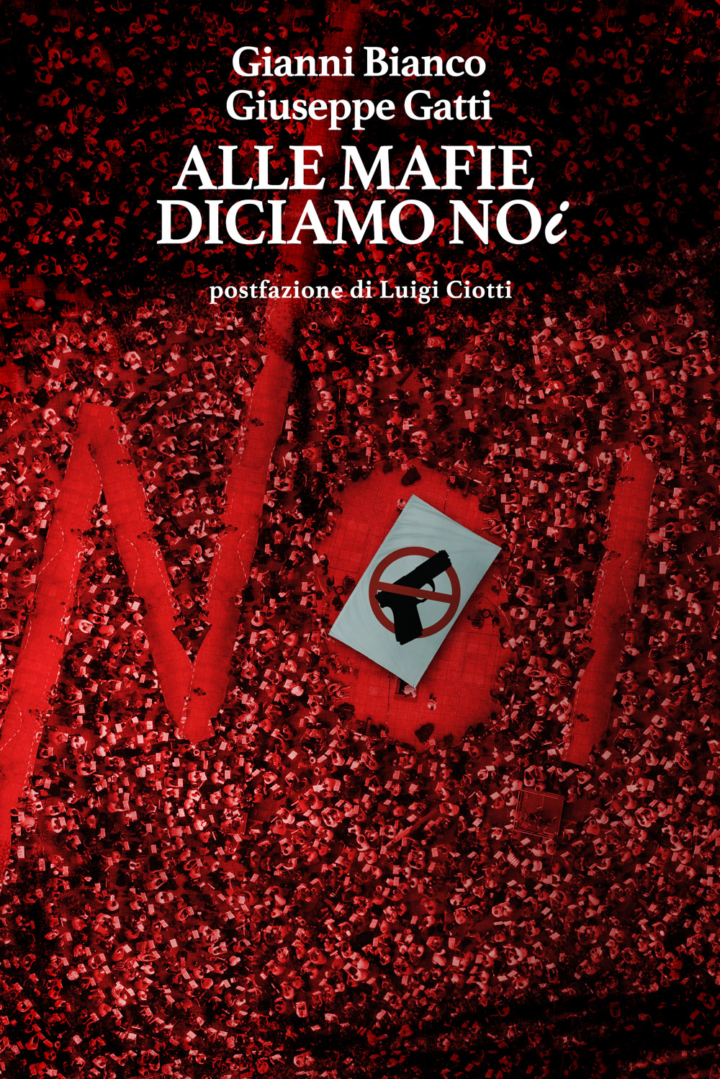

Città Nuova per la Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Quello che traspare con forza, dal libro di Gianni Bianco e Giuseppe Gatti – giornalista il primo, magistrato il secondo – è la passione civile degli autori, la loro fede in una democrazia vera, basata sulla responsabilità, sull’impegno di tutti per il bene comune. Passione civile che è anche passione pedagogica: il libro, frutto di una serie d’incontri in tante scuole d’Italia, è rivolto ai ragazzi, ai quali parla con un linguaggio semplice, diretto ma al tempo stesso profondo, capace di riportare i concetti alla loro fonte: le esperienze e le storie delle persone.

Non a caso una delle prime ricorda il grande Nino Caponnetto, capo del pool antimafia di Palermo e “padre professionale” di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Viene ricordata la sua angoscia dopo la strage di via d’Amelio e quelle parole disperate, rassegnate – «Ormai tutto è finito!» – di cui presto si scusò per cominciare, già anziano e a corto di forze, a girare le scuole per animare le coscienze delle nuove generazioni, educarle all’amore per la democrazia e la civile convivenza, “missione” avvalorata dalla forza dell’esempio, da una vita spesa al servizio della giustizia.

Bianco e Gatti danno parole a tutto questo. Raccontano storie di coraggio e di ribellione interiore: alcune, come quelle di Rita Atria e Peppino Impastato, ormai radicate nell’immaginario di tanti adolescenti, altre meno note ma non meno significative, altre ancora che riguardano il mondo di Libera e che, confesso, mi ha imbarazzato un po’ vedere citate come esemplari. Ma danno anche voce ai ragazzi, alle loro riflessioni, ai loro dubbi, ai loro fragili sogni.

«Penso che l’idea del “noi” sia un’arma potente – osserva Luca, 14 anni, di Prato – e che bisogna diffonderla per sconfiggere le mafie». Agnese, 15 anni, per parte sua dice di aver scoperto grazie a questi incontri che «ci sono persone che si dedicano al bene anche quando è difficile e che sanno schierarsi dalla parte giusta». E Flaminia, la stessa età, porta il ragionamento alle estreme, scomode, conseguenze: «Ho capito che si può cambiare solo se ciascuno di noi s’impegna in prima persona». Come non pensare alle parole della giovanissima Rita Atria, al suo far discendere, in una toccante pagina di diario, il cambiamento sociale dalla ricerca del bene dentro di noi: «Prima di combattere la mafia, devi farti un esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia attorno a te. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci».

Il filo nascosto che lega queste pagine è, come si è capito, la scuola, quella scuola che le mafie – diceva appunto Caponnetto – temono più della giustizia e che resta anche il più efficace antidoto contro il marcio della corruzione, definita da papa Francesco lo scorso febbraio, nell’indire il mese di iniziative contro di essa: «Un processo di morte che nutre la cultura della morte (…) la radice della schiavitù, della disoccupazione, della devastazione della natura e dei beni comuni».

Scuola dunque non solo come apprendimento di saperi e di conoscenze, ma come “fucina” di coscienze, luogo dove si forma il senso etico della persona, palestra dove ci si allena alla relazione responsabile – dunque alla vita – perché è proprio lì, fra i banchi di una classe, che i bambini e poi i ragazzi fanno la prima esperienza del “noi”, della vita sociale che si apre oltre le mura domestiche e gli affetti familiari.

Ecco allora che viene sviscerato il concetto di legalità e smascherati gli equivoci che si collegano a un’idea di legalità astratta, fine a se stessa, utilizzata non di rado a fini di potere e non di giustizia. E contestualmente vengono additate esperienze dove la legalità è invece strumento di bene comune, di lavoro, di studio, di sviluppo sociale ed economico, prerogative che la Costituzione pone a fondamento di una società realmente democratica, capace di garantire la libertà e la dignità di ogni cittadino.

Ma l’interesse del libro viene anche da un’analisi acuta delle mafie e in particolare di quella che oltraggia da tempo la terra natale del magistrato Gatti e del giornalista Bianco, entrambi pugliesi di Bari.

Veniamo così messi a conoscenza di un fenomeno a lungo trascurato o sottovalutato, nonostante la violenza esercitata e il potere imposto soprattutto nella zona della Capitanata, la parte settentrionale della Regione. Si tratta di una mafia che nelle sue varie componenti – foggiana, cerignolana, garganica – si è formata tra la fine degli anni Settanta e la metà dei Novanta, coniugando tradizione e innovazione, elementi della ’ndrangheta calabrese e della camorra campana (fu Raffaele Cutolo, nel 1979, a riunire i capi criminali pugliesi in un hotel in provincia di Foggia, e istituire la Nuova Camorra pugliese, matrice dell’attuale mafia foggiana, con l’ambizioso progetto di controllare i nascenti e redditizi traffici criminali dell’Adriatico).

Una mafia che si caratterizza per lucidità strategica (le attività sono tendenzialmente separate per scongiurare, nel caso di “pentimenti”, informazioni sull’intero sistema criminale, e concentrate, oltre che su affari tradizionali come la droga, su aree particolarmente remunerative come l’edilizia, il turismo, l’agricoltura). Ma anche per brutalità e ferocia – dagli anni Ottanta sono più di 300 i fatti di sangue, di cui solo il 20% puniti – al punto che i magistrati hanno definito “estorsione ambientale” la scelta di alcuni imprenditori di pagare il pizzo prima ancora che gli fosse espressamente richiesto, alla stregua di una polizza contro gli infortuni.

Organizzazioni fondate sul legame di sangue tanto da non dover quasi ricorrere ad affiliazioni («famiglia biologica e famiglia mafiosa sono spesso la stessa cosa»), e comunque fedeli al vincolo “corporativo” al punto da abbattere i casi di collaborazione con la giustizia (le ultime risalgono al 2007). Capaci infine di operare un ulteriore salto di qualità, cercando di allungare le mani nella pubblica amministrazione e in comparti come la raccolta dei rifiuti e il fotovoltaico, per non parlare della lavorazione del grano e del pomodoro, dove mafia significa anche caporalato, condizioni di lavoro disumane imposte al popolo indifeso dei poveri e degli immigrati.

Una situazione insomma che è un eufemismo definire allarmante, per la quale, osserva lucidamente Giuseppe Gatti, gli strumenti repressivi non bastano: «Sono convinto che l’azione giudiziaria avrà successo se sarà contemporaneamente vinta anche la battaglia socioculturale».

E qui va detto – e il libro ha il merito di sottolinearlo – che non mancano i segni di speranza, sul versante sociale come su quello giudiziario. Un esempio per tutti: la rivolta del 2011 dei commercianti di Vieste contro il pizzo mafioso e, in seguito all’arresto di molti criminali, la sentenza della Corte di Appello a Bari che nel 2017 ha riconosciuto l’aggravante mafiosa esclusa in prima istanza dal Tribunale di Foggia.

Segni di speranza che Libera, presente da tanti anni in Puglia, intende raccogliere, amplificare e promuovere il 21 marzo 2018 a Foggia, centro nazionale della XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per ricordare gli assassinati pugliesi delle mafie e dal caporalato, insieme a quelli di tutto il Paese. E per ricordarci – come fa anche questo libro – che ricordare non basta: bisogna trasformare il ricordo in memoria viva, in ricerca di verità e giustizia.

È quello che ci chiedono quelle esistenze spezzate: non tanto parole commosse, ma impegno a realizzare gli ideali per cui sono vissute.

Luigi Ciotti

da ALLE MAFIE DICIAMO NOI di Gianni Bianco e Giuseppe Gatti (Città Nuova 2018)