Archeo-evoluzione, dal trowel ai satelliti

Tempi duri per pale, picconi, carriole, carotatrici e fili a piombo. In calo di popolarità anche l’archeo-icona di sua maestà britannica, il trowel che, introdotto oltre 300 anni fa e utilizzato da tutti gli archeologi del mondo, vive anch’esso un momento di crisi e rischia davvero di cadere in disuso!

Fuor da inglesismi, comunque, il trowel non è altro che la nostrana “cazzuola”! Eppure questi utensili sono stati da sempre i protagonisti indiscussi del curioso strumentario dell’archeologo.

Magari essi non spariranno del tutto e molto probabilmente rimarranno ancora in dotazione al “corredo da archeologo”, ma di sicuro non rappresentano più la prima linea di esplorazione e sondaggio stratigrafico.

Sì perché l’archeologia già da un po’ di tempo sta sperimentando e proprio in questi giorni sta mettendo in fase operativa delle strumentazioni così tecnologiche e d’avanguardia che sono in grado di rilevare, sondare e analizzare un potenziale sito di scavo da ben 36.000 chilometri di altitudine.

Satelliti e radar

Siamo proiettati nel mondo o meglio nelle orbite dei satelliti al cui “occhio” non sfugge nulla e il cui radar è così potente che da distanze spaziali riesce a vedere stratificazioni e dettagli geologici sulla Terra ed è in grado di rilevare parametri e profondità archeologiche che perfino coloro che si trovano proprio sopra di esse, vale a dire studiosi e ricercatori “terrestri”, non riescono a vedere!

È giunta così l’era delle esplorazioni archeologiche satellitari e radar «che – spiega l’European Space Agency (Esa) – consentono anche di vedere, cosa proibitiva per l’occhio umano, come le strutture sotterranee, densità e contenuto d’acqua del suolo, influenzano il terreno».

Fattori questi che applicati ai test-sonda di rinvenimento archeologico possono fornire utili informazioni su eventuali siti da scavare riuscendo talvolta a individuare addirittura il punto preciso in cui intervenire con successo.

Sbalorditiva è in proposito la tecnica del “radar ad apertura sintetica” che «ha consentito – dice sempre l’Esa – agli scienziati dell’università italiana La Sapienza di osservare le piramidi e i templi di Gebel Barkal, rilevando in maniera del tutto non invasiva, la molto probabile presenza di reperti non ancora scavati».

ROMA AMOR

Il progetto europeo di nome e di fatto più emblematico che riguarda le osservazioni satellitari finalizzate a identificare e monitorare strutture archeologiche sepolte in aree densamente abitate si chiama Amor ed è stato pensato appositamente e “specularmente” per Roma.

Amor è l’acronimo di “Advanced multimedia and observation services for the Rome cultural heritage ecosystem” e svolge dunque avanzate attività multimediali e di osservazione dell’ecosistema del patrimonio culturale di Roma.

Città quest’ultima archeologica per antonomasia e i cui tesori sepolti, Amor grazie ai suoi asset spaziali quali satelliti, sensori radar e multi-spettrali, ha consentito di localizzare e monitorare.

Al cospetto di tanta tecnologia, però, resta sempre indispensabile l’intelletto dell’uomo che è chiamato poi a vagliare e interpretare i risultati fotografici forniti dai satelliti affinché la ricostruzione automatica di modelli digitali, abbia sempre una supervisione umana.

Obiettivi ad alta risoluzione

Di certo anche loro conosceranno bene l’uso del trowel o cazzuola che dir si voglia, ma gli scienziati dell’Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ibam) del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr), nelle loro attività di laboratorio applicano all’archeologia delle metodologie decisamente più tecnologiche e sempre più connesse al telerilevamento da piattaforma aerea e satellitare.

«Accanto alle fotografie aeree – ci spiegano gli esperti dell’Ibam – nell’ultimo decennio si è notevolmente diffuso anche nella ricerca archeologica l’utilizzo delle immagini satellitari, soprattutto ottiche, grazie alla disponibilità di alte risoluzioni spaziali, spettrali e radiometriche. L’elevata definizione raggiunta – proseguono gli scienziati del Cnr – e la possibilità di osservare contemporaneamente ampie porzioni di territorio e di utilizzare porzioni dello spettro elettromagnetico più ampie del visibile, come l’infrarosso, rendono ormai queste immagini uno strumento complementare alle stesse riprese aeree, con medesime applicazioni».

L’Ibam sta inoltre sviluppando algoritmi per l’analisi automatica e metodologie di image processing finalizzate a migliorare l’identificazione delle tracce archeologiche attraverso l’enfatizzazione della loro risposta spettrale.

Di ultima generazione è infine l’evoluzione tecnologica del Lidar (Light detection and ranging), che è uno scanner aviotrasportato ad alta risoluzione e molto efficace nell’individuazione e nella documentazione di evidenze archeologiche e tracce da micro-rilievo su suoli nudi e, in particolare, in aree boscate e densamente vegetate.

Le “sentinelle” dello spazio

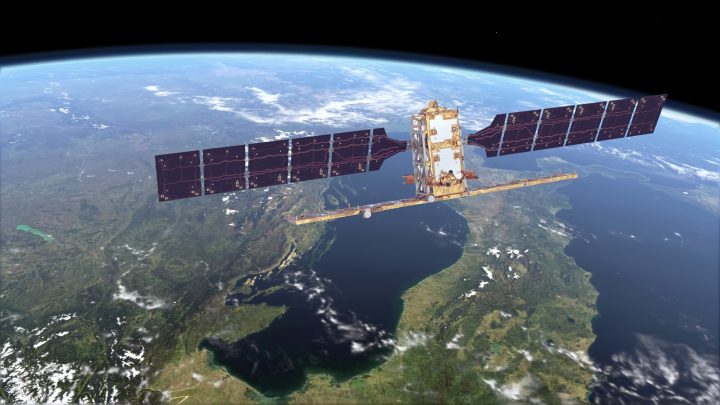

A dieci anni dal lancio della missione Copernicus Sentinel-1 continuiamo a ricevere immagini della Terra formidabilmente fotografata e ripresa dallo spazio.

In tutte le stagioni e condizioni atmosferiche, di giorno e perfino attraverso le nuvole e l’oscurità, il radar spaziale della serie dei Sentinel continua fedele la sua osservazione del pianeta Terra.

In realtà i Sentinel-1 «sono due satelliti – spiega l’Esa – nella stessa orbita, ma posizionati a 180° di distanza l’uno dall’altro per ottimizzare la copertura globale e i dati del “Programma spaziale dell’Unione europea”».

Le immagini che ci giungono dai Sentinel oltre che dal valore scientifico di primo piano, sono anche vedute davvero sorprendenti, ma forse lo è ancora di più pensare che è stato proprio un giovane studente dell’Università di Tor Vergata che ha scoperto grazie alle immagini ottiche satellitari, degli elementi archeologici sepolti nella periferia orientale di Roma. E ciò grazie alle differenze nella riflessione spettrale, in particolare nel vicino infrarosso, della vegetazione sovrastante, ma soprattutto grazie alla sua intuizione e passione tutte umane!

Sostieni l’informazione libera di Città Nuova! Come? Scopri le nostre riviste, i corsi di formazione agile e i nostri progetti. Insieme possiamo fare la differenza! Per informazioni: rete@cittanuova.it